自転車運転者が危険行為をくり返す

※3年以内に2回以上

![平成27年5月 道路交通法まとめ [参照]警視庁 自転車の交通安全](/resource/common/resource/bicycle/images/top_subtitle.png)

自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は、車道が原則、歩道は例外道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

[道路交通法第9条の2の2]

自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は、車道が原則、歩道は例外歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるときは通行可能。

「自転車歩道通行可」の標識

[道路交通法第9条の2の2]

自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は、車道が原則、歩道は例外13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているときは通行可能。

[道路交通法第9条の2の2]

自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は、車道が原則、歩道は例外道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

[道路交通法第63条の4、道路交通法施行令第26条、道路交通法第9条の2の2]

車道は左側を通行

車道は左側を通行道路(車道)の中央から左の部分を通行しなければなりません。

[道路交通法第17条]

車道は左側を通行

車道は左側を通行自転車道がある場合は、工事などの場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

[道路交通法第63条の3]

車道は左側を通行

車道は左側を通行自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通ることができます。

ただし、左側部分に設けられた路側帯を通行して下さい。その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

[道路交通法第63条の4]

安全ルールを守る

安全ルールを守る正しい交通ルールを守って運転しましょう。

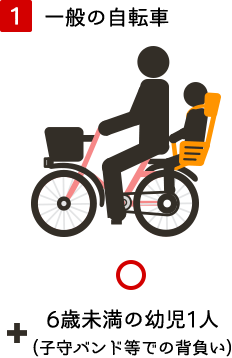

※1 ただし、16歳以上の運転者が、幼児用座席に6歳未満の幼児1人を乗車させることはできます。

夜間はライトを点灯[道路交通法第52条 / 道路交通法施行令第18条 / 東京都道路交通規則第9条]

5万円以下の罰金

夜間はライトを点灯[道路交通法第52条 / 道路交通法施行令第18条 / 東京都道路交通規則第9条]

5万円以下の罰金

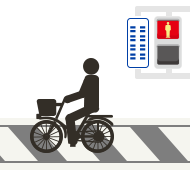

信号無視禁止[道路交通法第7条 / 東京都道路交通規則第2条]

3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

信号無視禁止[道路交通法第7条 / 東京都道路交通規則第2条]

3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

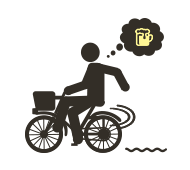

飲酒運転禁止[道路交通法第65条]

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)

飲酒運転禁止[道路交通法第65条]

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)

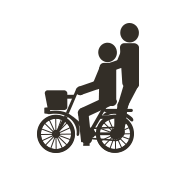

二人乗り運転禁止※1[道路交通法第57条 / 東京都道路交通規則第10条]

2万円以下の罰金又は科料

二人乗り運転禁止※1[道路交通法第57条 / 東京都道路交通規則第10条]

2万円以下の罰金又は科料

並進走行禁止[道路交通法第19条]

2万円以下の罰金又は科料

並進走行禁止[道路交通法第19条]

2万円以下の罰金又は科料

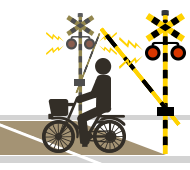

しゃ断踏切立入り禁止[道路交通法第33条]

3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

しゃ断踏切立入り禁止[道路交通法第33条]

3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

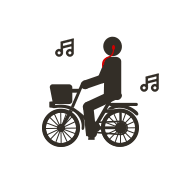

イヤホーン等使用運転禁止[道路交通法第71条 / 東京都道路交通規則第8条]

5万円以下の罰金

イヤホーン等使用運転禁止[道路交通法第71条 / 東京都道路交通規則第8条]

5万円以下の罰金

ブレーキ不良(備えていない)

ブレーキ不良(備えていない) 一時停止[道路交通法第43条]

3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

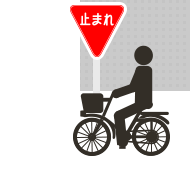

一時停止[道路交通法第43条]

3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

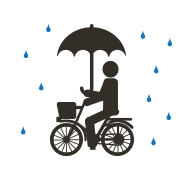

傘差し運転禁止[道路交通法第71条 / 東京都道路交通規則第8条]

5万円以下の罰金

傘差し運転禁止[道路交通法第71条 / 東京都道路交通規則第8条]

5万円以下の罰金

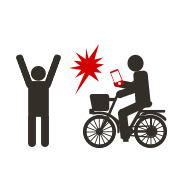

携帯電話使用運転禁止[道路交通法第71条 / 東京都道路交通規則第8条]

5万円以下の罰金

携帯電話使用運転禁止[道路交通法第71条 / 東京都道路交通規則第8条]

5万円以下の罰金

子どもはヘルメットを着用

子どもはヘルメットを着用自転車を運転する子どもの保護者は、13歳未満の子どもにヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

[道路交通法第63条の11]

原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。

[道路交通法第57条 / 東京都道路交通規則第10条]

16歳以上の運転者は、幼児(6歳未満)1人を幼児用座席を設けた自転車に乗車させることができます。

※さらに16歳以上の運転者は、6歳未満の幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。

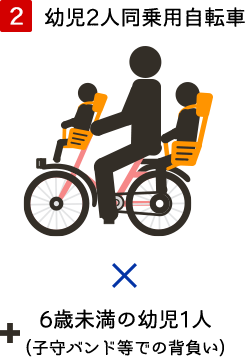

16歳以上の運転者が、幼児2人を乗せる場合には、一定の安定基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」を使わなければなりません。普通の自転車に幼児2人を乗せてはいけません。

※幼児2人を乗車させた場合は、運転者は幼児を背負って運転することはできません。

交差点で右折するとき

交差点で右折するときできるだけ道路の左端によって交差点の向こう側までまっすぐ進み、十分速度をおとして曲がらなければなりません。

[道路交通法第34条]

信号機の設置してある交差点を右折する場合は、青信号で交差点の向こう側までまっすぐ進み、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。

道路の横断

道路の横断道路を横断しようとするときは、その付近に自転車横断帯がある場合は、それによって横断しなければなりません。

交差点に自転車横断帯があるときは、この横断帯を進行しなければなりません。

[道路交通法第63条の6、第63条の7]

横断歩道(自転車横断帯が設置されていない)は歩行者の横断のための場所ですので、横断歩道上に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったまま通行できますが、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、自転車から降りて押して横断するようにしてください。

[交通の方法に関する教則]

自転車が従うべき信号

自転車が従うべき信号信号は、対面する信号機に従わなければなりません。

※ただし、歩道を走っている時は歩行者用信号を見る。

[道路交通法第7条 / 道路交通法施行令第2条]

「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場合は、車道を通行する自転車も歩行者用信号機に従わなければなりません。

[道路交通法施行令第2条]

自転車が従うべき標識・標示

自転車が従うべき標識・標示自転車も車と同様にそれぞれの標識・標示に従ってください。

進入禁止

自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。

進入禁止

自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。 一方通行

自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。

一方通行

自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。 車両通行止め

自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。

車両通行止め

自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。 自転車通行止め

自転車の通行を禁止します。

自転車通行止め

自転車の通行を禁止します。 徐行

直ちに止まれる速度で走行すること(自転車も例外ではありません)。

徐行

直ちに止まれる速度で走行すること(自転車も例外ではありません)。 一時停止

必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認します。

一時停止

必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認します。 歩行者専用

歩行者だけが通行できる専用道路です。

歩行者専用

歩行者だけが通行できる専用道路です。 自転車及び

自転車及び 自転車横断帯

自転車が横断するときに通る場所です。

自転車横断帯

自転車が横断するときに通る場所です。

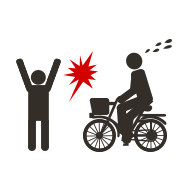

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備

一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けて3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。

(平成27年6月1日施行)

[道路交通法第108条の2 / 第108条の3の4 / 第120条]

※3年以内に2回以上

自転車事故を起こした際には、自分が怪我をするだけではなく、相手に怪我をさせたり、相手の物を壊したりすることがあります。これらの場合に備え、自転車保険加入の検討をしましょう。

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして賠償責任が発生した場合に支払われる保険

自分がケガをして治療費等が必要な場合に支払われる保険

自転車安全整備店で、点検整備した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険※有効期間1年間

※個人賠償責任保険は、傷害保険、火災保険、自転車保険など他の保険特約として契約することができます。詳しくは損害保険代理店や保険会社にご確認ください。